2025年9月27日

話のタネ

幸福の国デンマーク

元国連事務次長・赤坂清隆

この夏、デンマークに行ってまいりました。8月後半でしたが、デンマークはすでに涼しい季節が始まっており、ドイツとの国境に近い南部の海岸の町スナボー(Sønderborg)では、セーターを着てもいいぐらいのさわやかな気候でした。

スナボーは、デンマークとドイツ(当時はプロイセン)の間の戦争に翻弄された歴史的な町です。1864年の戦争でドイツに奪われるのですが、第一次大戦後の住民投票でデンマーク領に戻った町で、要塞や城跡が残っています。野原のあちらこちらに、戦争で命を落とした兵士を偲ぶ石碑が残されていました。もうそろそろ、長く暗い冬の始まりを迎えていることでしょう。

国は小さい(グリーンランドなどの自治領を除けば、九州とだいたい同じ面積)し、気候は悪い、ビールと豚肉は美味しいものの、世界に誇る特別な料理があるわけでもなく、税金をがっぽり取られ、物価は高い ― このデンマークが、なぜ常に世界一、二を争うぐらいの「幸福の国」なのか、不思議といえば不思議です。そこで、今回はデンマークから、わたしたちの幸福追求に参考になる点があるかどうかを「話のタネ」にしたいと思います。デンマークをよく知る人も多いでしょうから、厳しいコメントをお願いします。

まず、幸福度ランキングですが、国連の関連組織が発表の世界幸福度ランキングによると、デンマークはほぼ毎年上位3位以内を維持しており、2016年は堂々の世界1位、2019年からはずっと2位を守っています。ちなみに2025年の1位はフィンランドで、3位がアイスランド、4位がスエーデン、7位がノルウエーと、北欧諸国がいずれもトップ10以内に入っています。日本は55位でした。

この幸福度ランキングは、国連の関連ネットワークが監修したもので、各国の人々に自分の生活を10段階で評価してもらい、その3年間の平均値に基づいて、順位づけをしています。評価項目には、一人当たりのGDP、健康寿命、社会的支援(困ったときに助けてくれる人がいるか)、人生の選択の自由、寛容さ(寄付の度合い)、腐敗の少なさなどがあります。

北欧諸国に共通しているのは、コミュニティに相互扶助の精神が根付いていること、教育や医療へのアクセスが平等なこと、自分らしい生き方に社会的な理解と支援があることなどが指摘されています。他方、日本の場合は、孤独やつながりの希薄さ、多様性への不寛容、自由や自己表現に対する制限などが課題とされています。

さて、デンマークがなぜ世界一幸福な国なのかについては、佐野利男元デンマーク大使が書かれた「女神フライアが愛した国 ― 偉大な小国デンマークが示す未来」が詳しく論じておられますので、ご一読をお勧めします。彼は、デンマークが、豊かな社会であること、男女の平等、人生選択の自由度が高く寛容な社会であること、高い社会的支援、低い腐敗度などを幸福の主な要因として挙げています。

デンマークの領土は九州と同じぐらいのサイズで小さいと申し上げましたが、昔はもっと大きな国だったのですね。世界史で習いましたが、14世紀の「カルマル同盟」は、デンマーク王室のもとで、スウエーデンとノルウエーも含めた広大な地域が一体化したのですが、16世紀にスウエーデンが独立しました。そして、19世紀初頭のナポレオン戦争の結果、ノルウエーはスウエーデンに割譲されてしまいました。さらに、上述の運命の1864年, プロイセンとオーストリアを相手のデンマーク戦争(第二次シュレスヴィヒ=ホルシュタイン戦争)に敗れて、領土の約40%、人口で約30%を失って、「小さなデンマーク」となったのですね。

その結果、大国意識を捨てて、「小さな国として内面的な繁栄をめざそう(What is lost outwardly must be gained inwardly)」との考え方に転換し、小国としての繁栄路線が推し進められたのですね。ここらへんは、国連常任理事国入りを執拗に追い求め、いまだ大国としてのプライドを捨てきれないでいるわが国が、急激な人口減少を前にして、デンマークの歴史に学ぶところが大いにありそうな気がしますが、どうでしょうか?

そういえば、わたしの間違った見方かも知れませんが、デンマークの人にも、スウエーデンやノルウエーなど北欧の人たちに対して、少し上から目線で接するというか、尊大な態度をとるのが時たま見かけられます。これはデンマークの歴史を知らなかったわたしには驚きでした。「世が世なら、あなたたちは、わたしたちのしもべよ」という、大国だった亡国の郷愁が捨てきれない人もいるのかという気がするのですが、うがちすぎるでしょうか?

デンマークの歴史から学べるのは、あまり身の丈に合わない大きな野心を捨てて、小さいなら小さいなりに、国の将来と国民の幸福を考えての国内的施策に集中すれば、世界に冠たる幸福の国としての地位を確保できるのではないかということです。幸福度の向上に貢献するさまざまな要因があげられていますが、わたしがデンマークの高い幸福度の要因として特に注目したいのが、「ヤンテの掟(おきて)」なるものです。ご存じでしょうか?

「ヤンテの掟」というのは、1933年にデンマーク出身の作家アクセル・サンデモーセが書いた小説の中に出てくる架空の町「ヤンテ」の社会的ルールで、個人の突出や優越感に浸ることをいましめ、平等と協調性を重んじる以下の10か条です。

1.自分が他人よりも特別に優れていると思ってはいけない

2.自分が他人と同等であると思ってはいけない

3.自分が他人よりも賢明であると思ってはいけない

4.自分が他人よりも優れているという想像を起こしてはいけない

5.自分が他人よりも多くを知っていると思ってはいけない

6.自分が他人を超える者であると思ってはいけない

7.自分が何事かをなすに値すると思ってはいけない

8.他人を笑ってはいけない

9.誰かが自分のことを気にかけてくれると思ってはいけな

い

10.他人に何かを教えることができると思ってはいけない

なにか、「出る杭は打たれる」とか、謙譲心を貴ぶ日本の伝統文化に似ていませんか?この「ヤンテの掟」というのが、北欧諸国にも広がって、彼らの社会文化を象徴する言葉として定着していったようです。もう100年近い前に喧伝された掟なるものが、現在のデンマークにも生きているかどうかについてはいろいろと議論や批判もあるようです。前述の佐野利男大使は、このようなメンタリティーが行動規範として今も生きているかといえばはなはだ疑問ではあるが、潜在意識としてこのような「謙譲の美徳」が生きているのかもしれないと判断しています。

今回、デンマークで、デンマーク商業大学で教鞭をとる生粋のデンマーク人にこの「ヤンテの掟」が現在のデンマークの若者の間にも浸透しているかどうかを問いましたら、「この掟のことは誰もが知っているし、みんな影響を受けている」と、非常に肯定的な返事でした。彼自身、たいへん有能な中国文学の教授ですが、出しゃばらず、謙遜で、自分のことをめったに自慢しない、まさに「ヤンテの掟」の申し子のような人です。ただ彼は、なぜデンマークが世界一を争う幸福の国かはよくわからないといいます。これも謙遜でしょうか?

幸福論と言えば、雑誌Voiceの今月号(10月号)は、「令和の新・幸福論」を特集しています。佐伯啓思京大名誉教授が、「現世的かつ現実的な『日本思想』の可能性」という記事で、今こそ私たちは日本思想に拠って立ちながら、「幸福とは何か」を考えなければいけないと主張しているのが大変参考になります。

佐伯教授は、「日本では(西洋とは)逆に、知識を誇ることを恥とし、黙々と仕事に励む職人や農民、また静かに世を離れて暮らす無名の人の姿が尊ばれた。認められることを目的とせず、余計なものを削ぎ落す『引き算』の人生観が、私たちの幸福の基盤であった」「『幸福を追求しない幸福』と言うべき昔の人の幸福感覚から学ぶことは多い」と指摘しています。まさに、日本にも「ヤンテの掟」あり!という気がしますね。どこかの国の傲慢な大統領に聞かせてあげたいですね!

野心、野望、欲望は若者の特許みたいなもので、人は若い時には「青年よ、大志を抱け!」とばかりに高望みをし、そして、それが得られないと不幸のどん底に落ちたような気持ちになるのでしょう。就職や高嶺の花が得られない失恋もそうですね。それはそれで大事なことで、そのような青年の大志があるからこそ、国の活力がたもたれるのでしょう。ただ、誰もが思いどおりの人生を歩めるほど世の中は甘くありません。

だからどの国をとっても、青年や中年の幸福感は低いのです。しかし、だんだんと年齢を重ねるにつれ、夢は破れて世の中は理不尽だが仕様がないと理解するとともに、心の平静をともなった諦観(ていかん)の気持ちが強くなってきます。ですから、欧米や途上国を含めて、どの国でも50歳ぐらいを過ぎると、日々の人生の中での小さな幸せを喜ぶ度合いが増えて、幸福度が上昇するというデータがたくさんあります。

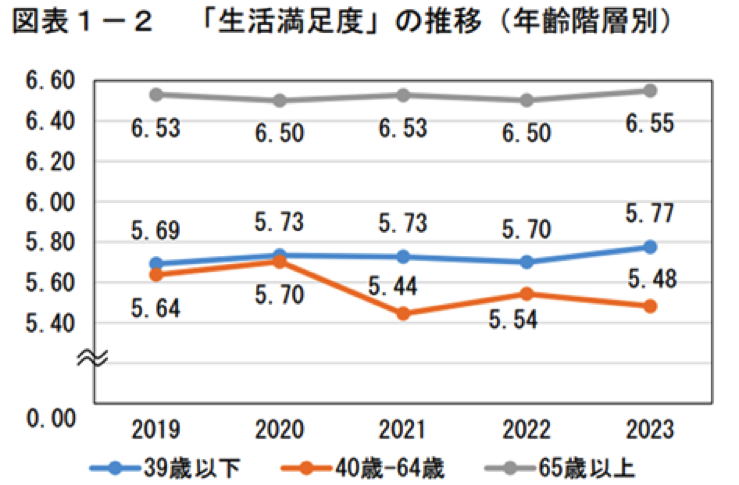

日本でも、内閣府の「満足度・生活の質に関する調査報告書2023」によれば、下表のとおり、高齢者層(65歳~89歳)で最も生活満足度が高く、ミドル層(40~64歳)で最も低いという傾向が確認されています。高齢になって、デンマークの「ヤンテの掟」が言うように、自分の身の丈をわきまえるようになれば、幸福度は向上するのではないでしょうか? わたし自身のつたない経験からしても、まさにその通りではないかという気がしますが、皆さんは如何でしょうか?

振り返れば、世界幸福度ランキングの上位を占めるのは、ほとんどが小国、ないしは中堅国です。他方、大国はと言えば、加(18位)、独(22位)、英(23位)、米(24位)、仏(33位)、伊(40位)と、G7のメンバー国は、いずれも比較的低いランキングにとどまっています。ちなみに、ロシアは66位、中国は68位です。大国に北欧諸国のような幸福な国は少ないと言えそうです。

デンマークの高い幸福度がわたしたちに教えてくれるのは、幸福になるためには、経済レベルの向上や平等などの社会的な条件を整えることの重要性もさることながら、価値観や人生観、心の持ちようといったものも大事な要素であるということでしょう。年を重ねるにつれて、人生にもはや高望みをせず、過剰な欲望を抑え、現生の安穏を大事に保って幸福度を上げるという生き方です。この点は、デンマークから学べることであると同時に、佐伯教授の言うとおり、足元の日本古来の伝統的な幸福感からも大いに学べる点ではないでしょうか。(了)